やる気の感じられないドラマーと

ねじのぶっ飛んでいるベーシスト

自信が持てないボーカルたちは

世界を信じるのが苦手

だけど奴は信じられるのさ

奴は生まれながらに不死身で

回り続ける弾丸に乗って

僕らの心を打ち抜いた

ロックンロールは死なない

ロックンロールは生きている

ロックンロールは不死身さって

僕らは今信じているのさ

やっと一歩踏み出したけれど

結局まだ部屋の中にいる

根拠のない自信はあそこの

角で僕らを待ちわびてる

オッズ100倍の馬みたいに

僕らを信じる人は少ないけど

賭けてみるのも悪くないぜ

予想外れの晴天を見るぜ

最後まで選ばれずに

残り物だった僕らでも

1番で青い芝を駆けて

無邪気な君を驚かせよう

ロックンロールは死なない

ロックンロールは生きている

ロックンロールは不死身さ

でもどっかの偉い奴が言ってたよ

ロックンロールは幻想さ

ロックンロールは幻想だ

ロックンロールが幻想だなんて

思う日がいつか来るのだろうか

- 作詞者

The Last Person

- 作曲者

The Last Person

- プロデューサー

The Last Person

- レコーディングエンジニア

The Last Person

- ミキシングエンジニア

The Last Person

- マスタリングエンジニア

The Last Person

- グラフィックデザイン

The Last Person

- ギター

The Last Person

- ベースギター

The Last Person

- ドラム

The Last Person

- ボーカル

The Last Person

- バックグラウンドボーカル

The Last Person

- ソングライター

The Last Person

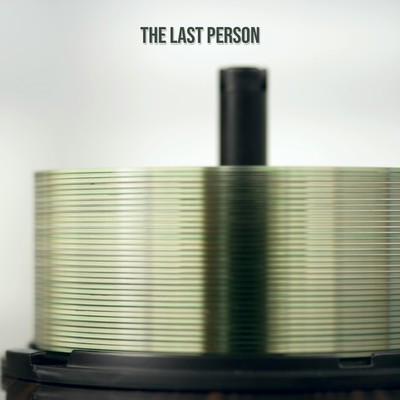

The Last Person の“The Last Person's Theme (-10LUFS Japanese Ver.)”を

音楽配信サービスで聴く

ストリーミング / ダウンロード

- 1

The Last Person's Theme (-6LUFS Japanese Ver.)

The Last Person

- ⚫︎

The Last Person's Theme (-10LUFS Japanese Ver.)

The Last Person

- 3

The Last Person's Theme (-14LUFS Japanese Ver.)

The Last Person

- 4

The Last Person's Theme (-18LUFS Japanese Ver.)

The Last Person

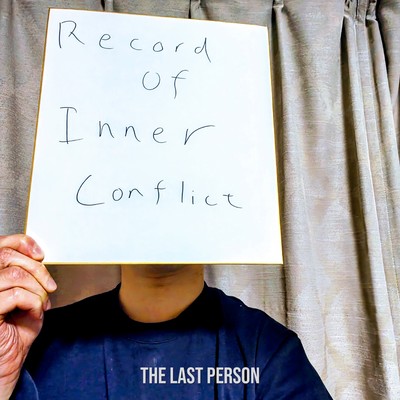

The Last Personは、作詞・作曲から演奏、ミキシング、マスタリング、アートワーク、プロモーションまで、音楽制作の全工程を一人で完結させるDIYアーティストだ。その名前は「最も〜しそうにない男」という意味を持つ。シーンの中央ではなく、その周縁から音楽を作り、届ける。彼が、内面の葛藤を記録した1stアルバム『Record of Inner Conflict』に続いてリリースするのは、自身の名を冠した楽曲「The Last Person's Theme」だ。この曲の原型は、彼が20歳だった十数年前に作られていた。2ndアルバムの構想中に過去のデモの中から偶然発見された、いわばタイムカプセルのような一曲。それは10年以上に及ぶ葛藤の季節を経験する前の、剥き出しの「初期衝動」の記録だった。「当時の歌詞の若さに思わず笑ってしまった」と彼は語るが、その青さの中に、現在の彼に繋がる表現の核が眠っていた。30代の技術と視点を持つ現在の彼が、20歳の自身が書いた設計図を元に作業を進める。この新曲は、そうした過去との出会いから生まれた、The Last Personという物語の原点であり、未来を指し示すための一曲となる。「やる気の感じられないドラマーと ねじのぶっ飛んでいるベーシスト 自信が持てないボーカルたち」。歌詞は、当時彼が思い描いた仲間たちの姿を少し大げさに描くところから始まる。社会や世界を信じきれない「残り物」の僕らが、唯一信じられるものとして掲げるのが「ロックンロール」だ。「ロックンロールは死なない」「ロックンロールは生きている」というストレートな叫びは、音楽に衝撃を受け、ギターを手にした青年の純粋な情熱を映している。だが、この曲は単なるロック讃歌では終わらない。「でもどっかの偉い奴が言ってたよ ロックンロールは幻想さ」。信じるものへの気持ちと、それがいつか失われるかもしれないという不安。この両面性はThe Last Personというアーティストの本質であり、その根っこは20歳の時点で既に存在していた。「今聴き返してみて、当時から単純に信じ切ることができず、『これを好きじゃなくなる日が来るんじゃないか』という不安を抱えていたのが面白かった」と彼は振り返る。そして現在の彼は、過去の自分へこう語りかける。「安心してほしい。30を過ぎても当時好きだった曲を聴き続けてるし、好きな気持ちは変わらないぞ、と」。時を経て、疑念ごと抱きしめながら、それでも変わらなかった愛情の証明として、彼はこの歌を再び歌う。それは、誰にもデモを聴かせられなかった20歳の彼へ向けた、「もっと自信を持て」というメッセージにも似ている。当時のデモは、The Libertinesのような荒削りなガレージロックサウンドだった。それを現代の作品として蘇らせるにあたり、彼は1stアルバムから更新したプロダクション技術を投入した。SHURE SM4マイクやAudient iD4といった機材を導入し、クリス・ロード・アルジらエンジニアのミキシング哲学を一から学び直し、実践。初期衝動の熱量はそのままに、サウンドの解像度を高め、モダンで普遍的なロックサウンドへと仕上げた。さらに特徴的なのが、そのリリース形態だ。本作はまず「英語版EP」、次いで「日本語版EP」として段階的にリリースされ、それぞれに音圧レベル(LUFS値)を意図的に変えた4つのマスタリング・バージョンが収録される。これは、ストリーミングサービスの「ラウドネス・ノーマライゼーション」という音量均一化の仕組みに対し、自分の楽曲がどう聴こえるのかを確かめるための、彼自身の実験だ。「どの音圧で出せばどう聴こえるのか、その結果は配信されるまで自分にさえ分からない」。この探究的な試みは、彼がリスナーの耳に届くまでの全工程をコントロールしようとするDIYアーティストであることを示している。1stアルバムが個人的な苦悩からの「解放」だったとすれば、「The Last Person's Theme」は、身軽になった彼が改めて「The Last Personとはこういう人間だ」と提示する、新たなマニフェストだ。過去の自分と向き合い、その初期衝動を燃料として未来へと踏み出すための、本当の意味でのスタート。少しのユーモアと、変わらぬ愛情、そして少しの皮肉を乗せたロックンロールが、今、鳴り響く。たまたま聴いて貰えた最初の1回で「良いな」と思ってもらえたら、それが一番嬉しい、と彼は笑う。その飾らない言葉こそ、この楽曲の持つ輝きなのだろう。

アーティスト情報

The Last Person

「最も~しそうにない男」を意味する名を持つ、日本を拠点としたDIYソロアーティスト、The Last Person。 作詞・作曲、演奏からミックス、マスタリング、アートワークまで、制作の全工程を一人で手掛ける。 10年以上にわたる内なる葛藤を記録した1stアルバム『Record of Inner Conflict』を経て、2025年、来るべき2ndアルバムの原型(プロトタイプ)となる作品集『Dishwashing (The Kitchen Tapes)』をリリース。 オルタナティブロックを軸に、シューゲイザーの浮遊感やガレージロックの衝動を取り入れたそのサウンドは、深夜の台所で行われる定点観測のように、静かに日常を切り取る。 社会に順応するために愛想笑いを浮かべ、媚びなければ生きられない日々の「汚れ」。それを淡々と洗い流すような楽曲群は、華やかな成功譚ではなく、実直に生きる人間の孤独と実存を記録している。

The Last Personの他のリリース